ティーツリーオイルの魅力は「抗菌」だけでなく「抗カビ効果」。カビ(真菌)の駆除にとっても効果があります。お部屋のカビの退治や、果樹の樹皮に生えて木にダメージを与えるカビやキノコの退治にも活用できますね。

そしてこのカビの一種が原因となって引き起こされるのが水虫。そう、水虫菌(白癬菌)にとって、ティーツリーオイルはまさに天敵なのです。

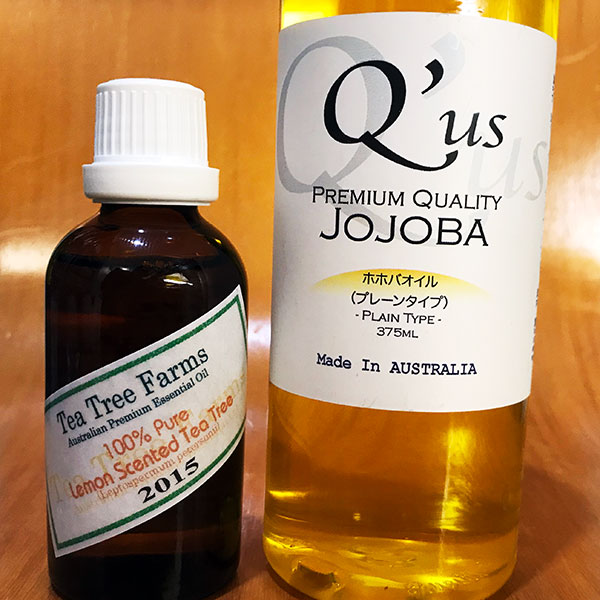

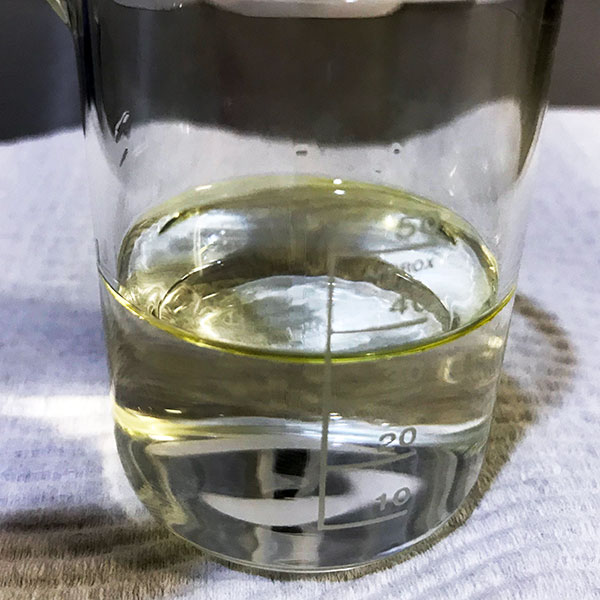

実際に使用に際して気をつけなければいけないのはその濃度。濃いほどに良く効きそうな気がするのですが・・・実際には肌への影響が強くなりすぎて、赤くなったりかゆみを伴う湿疹などの症状が出てしまう場合も。ですから、十分に希釈してから使用しましょう。目安は1〜3%。特にピンポイントではなく広範囲に使用する場合には低めの濃度がいいかも。

ティーツリーオイルをキャリアオイルで希釈したものを綿棒やコットンで使用する方法のほか、水溶液(水でうすめてつかえるティーツリーオイル)を5倍程度に水で希釈したものをスプレーで使う方法などが考えられますね。

一方で、同じ水虫菌(白癬菌)が原因となる爪水虫の場合には別のアプローチが必要となりますので、こちらの記事を参考にしてください。