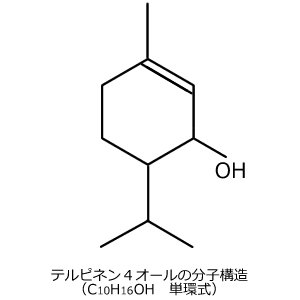

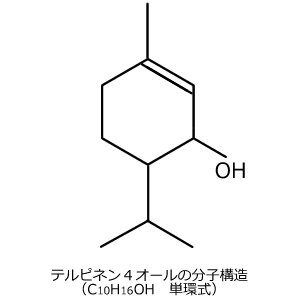

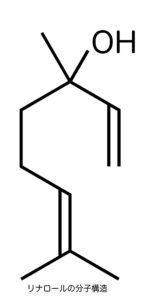

ティーツリーオイルに多く含まれる抗菌成分は「テルピネン4オール」、対してラベンダーオイルに多く含まれる抗菌成分は「リナロール」です。

実はこれら2つの成分は化学的に似ている一方で、その抗菌効果や香りには大きな違いがあります。

まず化学構造ですが、これら2つの成分ともにモノテルペン類に分類される化合物で、その構造は異なるものの、分子式はC10H18Oと同一です。

成分の特性ですが、テルピネン4オールは強い抗菌作用が知られており、特に皮膚に対する抗菌、抗真菌作用が強いことが研究で示されています。また、抗炎症作用があることも知られています。

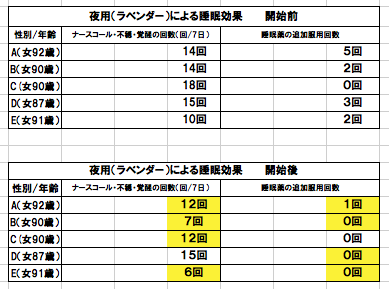

リナロールにも抗菌作用がありますが、その作用はテルピネン-4-オールほど強いものではありません。一方でリナロールには鎮静作用や抗不安作用が知られています。ラベンダーが鎮静や睡眠導入に優れた効果があることはこの成分に由来していると思われます。

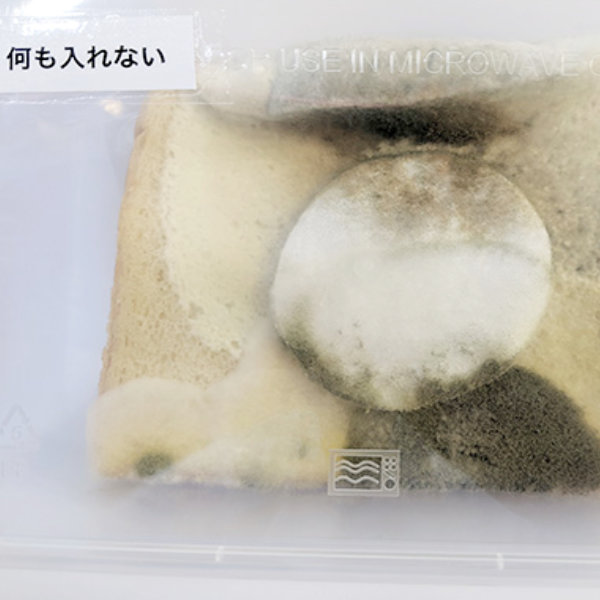

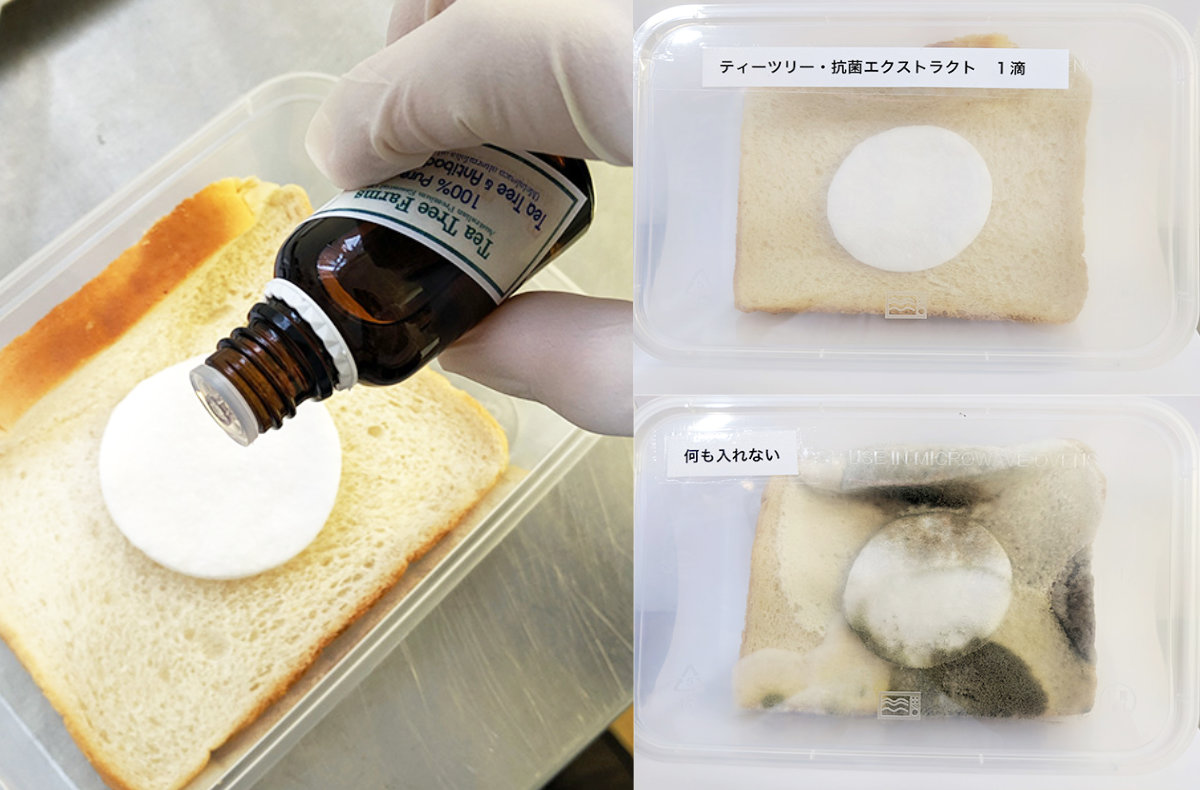

次に抗菌効果についてです。テルピネン-4-オールは主にグラム陽性菌(黄色ブドウ球菌・連鎖球菌・肺炎球菌など)とグラム陰性菌(大腸菌・サルモネラ菌・淋菌など)の両方に効果を示します。また病院由来の菌株、特に多剤耐性菌に対する効果が報告されており、抗生物質が効かない菌への対策としても注目されます。

このほか、一部の真菌、特に皮膚に関連する真菌(白癬菌・カンジダ菌など)にも効果があることが示されています。

リナロールについてもグラム陽性菌、およびグラム陰性菌に対しての効果が知られていますが、テルピネン4オールほどに強いものではありません。一方で、これら2つの成分の間で効果を示す菌が同一ではないため、これらを併用することで、抗菌効果を高めることが可能になると考えられています。

リナロールについてもグラム陽性菌、およびグラム陰性菌に対しての効果が知られていますが、テルピネン4オールほどに強いものではありません。一方で、これら2つの成分の間で効果を示す菌が同一ではないため、これらを併用することで、抗菌効果を高めることが可能になると考えられています。

香りについてはリナロールはフローラルな花を連想させる香りを有しますので、アロマとして好まれる香りです。一方でテルピネン4オールは枯木を思わせる、ややカビ臭にも似た香りがあります。真菌(カビ)類のに対して強い抑制効果が知られている成分にこのような香りがあるのは皮肉ですが、リナロールほどに強い香りではありませんので、ミントや柑橘の香りなどを利用することで十分な抗菌効果を維持したまま、容易にマスクすることができます。

ティーツリーやラベンダーといった、メジャーなエッセンシャルオイルに多く含まれるこれらの成分は、似ているところもあり、似ていないところもあり・・・といった関係ですが、目的に合わせて、使い分けたり、組み合わせたりして活用できる関係です。