エッセンシャルオイルについて、その抗菌効果やスキンケア効果など、日常生活での活用方法といった面について取り上げられる事が多いのですが、アロマに触れるきっかけとして最も一般的なのは「香りを楽しむため」ではないでしょうか。

「好きな香り」には緊張感をほぐし、リラックスさせてくれる効果があることが知られています。

たとえばラベンダーオイルのようにリラックス効果をもたらす成分がたくさん含有されている、といった化学的な裏付けがされるものもありますが、嫌いな香りが満ちた部屋では精神的にリラックスできませんから、化学的な裏付け以上に香りに対する「好み」がリラックス効果の上では重要視されるべきかと思います。

ですから、アロマを始めたらまずは好きな香りを見つけてみましょう。第一印象も大切ですが、繰り返し使う事によって徐々に味わい深い香りになってくる時もあります。

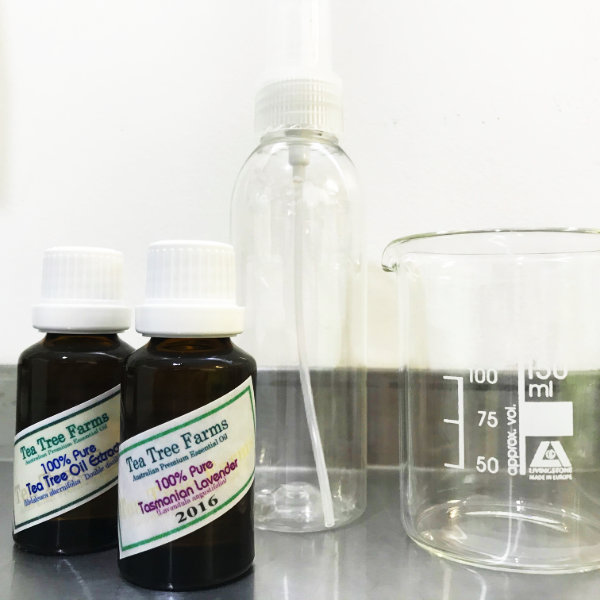

その時の気分や体調によっても香りへの印象は異なってくることでしょう。同じ名前の精油でもワインのように産地や生産年によって香りが大きく異なるものもあります。ですので色々な香りに、そして何度も触れてみる事をお勧めします。

好きな香りを見つけたなら寝室やリビング、バスルームなどで活用してみましょう。ディフューザーやアロマランプで拡散したり、キャリアオイルと混ぜてアロマバスなどでも楽しめます。

ここで大切なのは好きな香りを複数見つけておくこと。同じ香りを毎日使い続けると嗅覚が慣れてしまい香りが感じられにくくなるからです。

結果、香りを感じるためにオイルの濃度がドンドンと高くなってしまう傾向があります。香りを定期的に変えたり、ブレンドを楽しみながら香りに変化を与えるのがアロマを楽しむコツと言えるでしょう。

アロマといってあまり難しく考える必要はありません。まずは好きな香りに満たされた空間で緊張感をほぐしながらリラックスした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。