手の除菌に利用される除菌ローション(ハンドサニタイザー)。これに使われているのはエタノールですが、工業用のアルコールとして知られる「イソプロピルアルコール(イソプロパノール)」でも代用することが可能です。

ただし「イソプロピルアルコール」をそのまま利用すると肌荒れの原因になりますので、今回はこのあたりの対策を含めてレシピを考えてみましょう。

【今回のレシピ】

イソプロピルアルコール(65%)

精製水(30%)

グリセリン(4%)

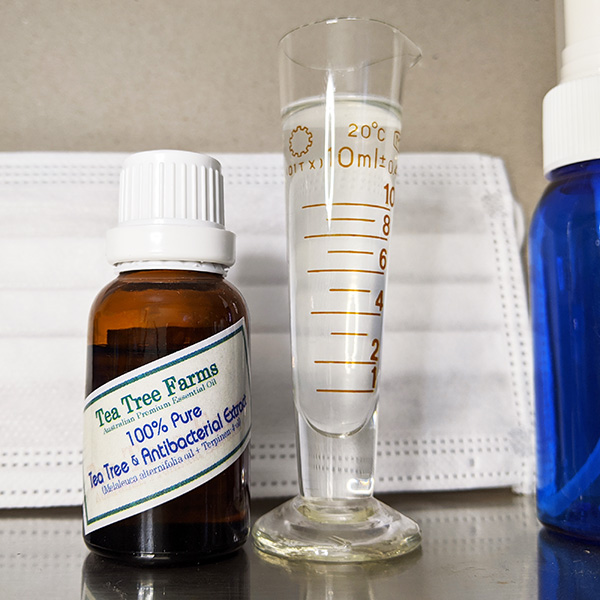

ティーツリーオイル(1%)

作り方はシンプルで、ただこれらを混ぜ合わせれば完成。

ではレシピの内容を順番に説明しましょう。

まず、「イソプロピルアルコール(イソプロパノール)」。これは使用するものが100%であることが前提の量です。この濃度が90%がったり70%だった場合、混ぜ合わせる精製水の量を調整して、全体の65%の量となるように調整してください。

次にグリセリン。これは保湿剤です。「イソプロピルアルコール」は強い抗菌効果がある反面で、肌をカサカサにしてしまう作用がありますので、これを抑えるために加えています。エタノールが使われた市販の除菌ローションで使用後にしっとり感が残るのはこうした保湿剤が添加されているから。

今回のレシピではグリセリンにその役を担ってもらいました。

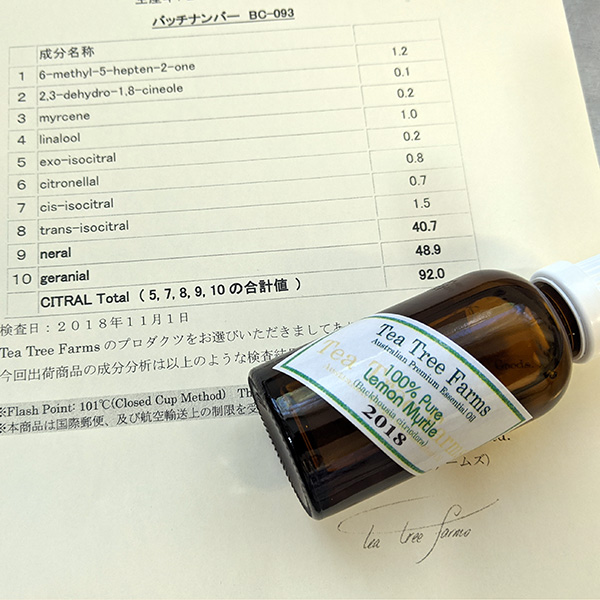

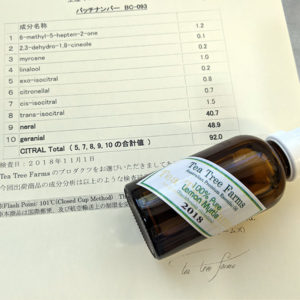

そして最後にティーツリーオイル。

アルコールに十分な除菌効果があるのに、さらにティーツリーオイルって必要あるの? と思いませんでしたか?

確かにアルコールには強力な除菌効果があります。一方でこの成分はすぐに揮発してしまって手に残りません。一方でティーツリーオイルに気化温度はアルコールよりも高いのですぐに気化することなく、手に残留します。オーストラリアでの研究では今回の除菌ローションに類似した条件で使用したところ、アルコールの揮発後にも4時間、ティーツリーオイルの抗菌成分の塗布表面への残留が確認されたとのデータがありました。

つまり、アルコールは除菌、ティーツリーオイルはアルコールが揮発して無くなってしまった後の予防という関係になるのですね。

もし「イソプロピルアルコール」が入手できるようであれば、こんな組み合わせで肌に優しい除菌ローション(ハンドサニタイザー)づくりに挑戦してみませんか? もちろんエタノールを使ってもこれと同様に自作できますね。

マスクのニオイ防止用・アロマスプレーですが、

マスクのニオイ防止用・アロマスプレーですが、