ミネラル、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンEなどが豊富に含まれる未精製のゴールデンホホバオイル。大腸菌やサルモネラ菌、カンジダ菌などの細菌や真菌などに対して抗菌効果があることも知られています。またエイコセン酸(cis-11-eicosenoic acid)に由来する抗炎症効果も知られており、その優れた保湿効果に加えて、こうした成分によって導かれる作用がゴールデンホホバオイルの魅力をより一層高めていますね。

さらに、このゴールデンホホバオイルに対してエッセンシャルオイルを調合することで、リラックス効果やリフレッシュ効果を高めることができます。またエッセンシャルオイルが持つ効果は香りだけではありません。優れた抗菌成分を含有するエッセンシャルオイルと組み合わせることで、ホホバの抗菌力をより一層高めることができるのです。

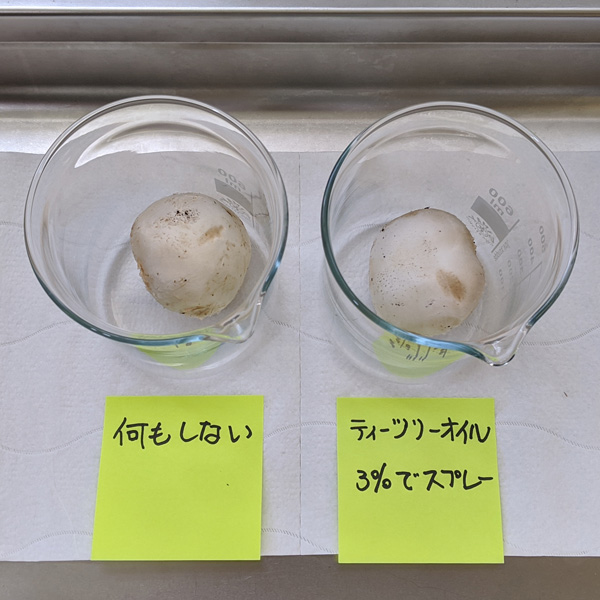

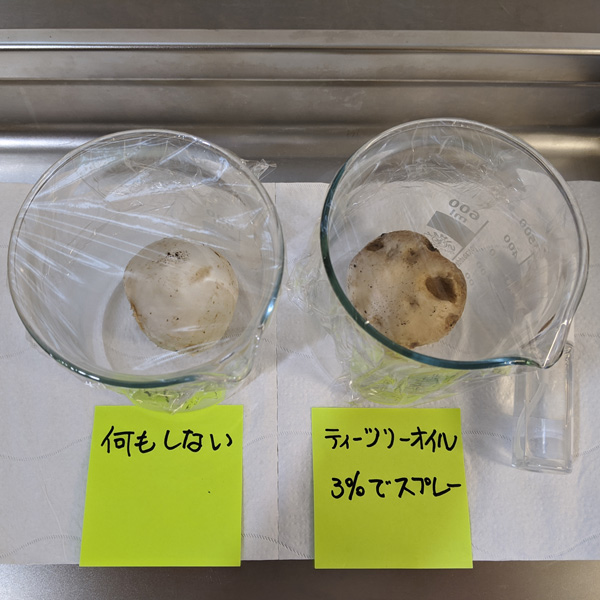

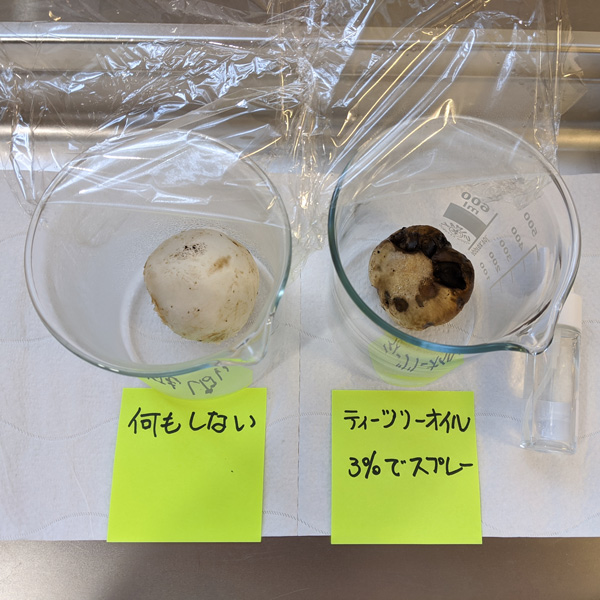

キュアスホホバオイルのティーツリーオイルに由来する抗菌成分を活用した『ナチュラル抗菌タイプ』。このタイプではホホバ由来の抗菌力とティーツリー由来の抗菌力がお互いに補完し合うことで、より優れた天然抗菌力を備えます。

また、ラベンダーオイル多くに含有される成分「リナロール」にも優れた抗菌効果が知られていますから、『ラベンダーフレグランスタイプ』のゴールデンホホバオイルにも香りに加えて穏やかな天然抗菌力が期待できますね。

成熟した先進国でありながら豊かな自然に恵まれたオーストラリアは、自然環境意識や多くの社会的価値観を日本と共有できる国。そんなオーストラリアで生産されたゴールデンホホバオイルだから、毎日の生活でも安心して使っていただけることでしょう。

様々な香りから選ぶことができるキュアスホホバオイル。しかし、その基本にあるのは信頼のオーストラリア産であること。キュアスでオーストラリア産のホホバオイルを毎日の生活に取り入れてみませんか?